【蘭陽有約】

找回最有力量的自己!

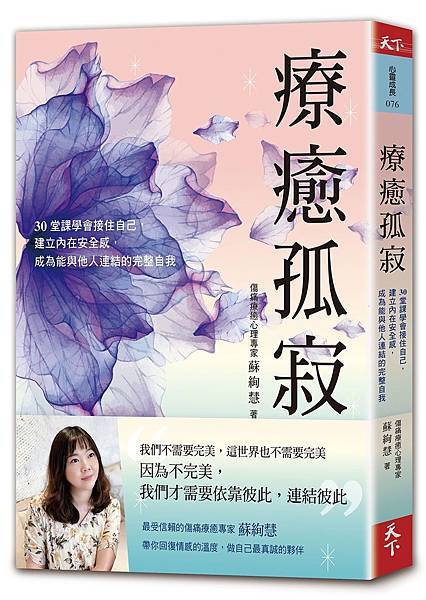

■ 《療癒孤寂》

■ 作 者:蘇絢慧

■ 出版社:天下雜誌

諮商心理師蘇絢慧 X 彭瀞儀

又是一個歷經演化仍然被保留的機制!

遠古時代的人類先祖們,生活在曠野之中,面對危機四伏的環境,「凡事有個照應」的群居生活,顯然比形單影隻、離群索居的獨自面對不確定威脅要來得安全許多!從這樣的觀點來看,或許更容易理解孤寂對人身心的殺傷力。

諮商心理師蘇絢慧在新書《療癒孤寂》指出,「孤寂,來自一種人際上的孤單和寂寞感,意思是指人際孤立和疏離,有一種與人分離、疏遠的感覺。」「所謂孤寂,不但是一種情緒、一種感覺,亦會傷身。甚至有神經醫學專家將孤寂界定為一種疾病。」「美國知名孤寂症候群專家,芝加哥大學認知與社會神經科學中心主任約翰・卡喬波(John T. Cacioppo)研究證實,孤寂會誘發身體發炎反應,影響人的感覺、行為與生理,導致早逝。」

過去,「害怕孤寂」常被貼上「脆弱人格」的標籤;今年,因為 COVID-19 疫情才有機會成為普遍關注的焦點,或許也算是Coronavirus的貢獻吧。

你常以大量的飲食來撫慰自己的情緒,情緒越不佳,越會失控地大吃大喝嗎?

你會一直看電視滑手機,不見得要找什麼,只是漫無目的地轉換網頁?

你時常有想和誰說話,但瀏覽好友名單或通訊錄,卻覺得沒有人可以交談,然後出現寂寞感?

在你的生活環境中,你常產生一種格格不入感,覺得被這世界排拒?

幾乎沒有什麼可以引發你的興趣或動力,你認為自己是全然的孤獨?

……

上述問題是諮商心理師蘇絢慧在書中提出的「孤寂訊號」,如果越多項符合,代表孤寂感越強烈。

要如何消除孤寂感,建造我們與自己相處及連結的能力?進而增進我們與他人有品質、深度且合宜的人際關係?請聽資深心理師蘇絢慧剖析「孤寂」,一起點燃照亮孤寂深淵的火把。

*附註、本書除了探討孤寂,也解析了孤獨:(摘錄自〈孤寂成傷,你的身心都記得〉)

孤獨不必然孤寂,雖然都是與「一個人」的狀態有關,但前者可以發展為正向的孤獨感,安於獨處,後者則可能伴隨許多內心的寂寞、疏離和孤立無援的感覺。

獨立的人,若是根基於能創造好品質的健康獨處,並在個體內在的運作上,與自己有連結的能力,能專注在自己有興趣的事物上,感受一種氣定神閒,那麼他與別人的關係互動,會是一種交流和分享,不帶負擔,也不是失衡的狀態。

但孤寂的人,內心的虛空讓他渴望有人主動來關注他、陪伴他,提供他所需要的溫情關懷及親密需求。可能因為能量不足,或是缺乏與人互動的方法,孤寂的人無法主動和人產生連結,許多時候都停在「被動」及「等待」的狀態,無法自行滋養和貼近自己。

受訪者簡介(引用自《療癒孤寂》)

蘇絢慧,諮商心理師。目前為璞成心理學堂總監、璞成心遇空間心理諮商所所長。

至今已出版24本心理關懷與療癒的作品,主題涵蓋臨終關懷、悲傷療癒議題、自我人格發展、情緒修復以及關係議題。除了以寫作推動心理觀點,也長期投入心理教育講座、課程和工作坊帶領,並從事個人心理諮商工作。出版及心理學推廣足跡遍及各地華人社會,是許多機關、單位及民眾所信任的心理專業者。

追蹤蘇絢慧:

FB蘇絢慧分享空間

FB璞成心理學堂

FB璞成心遇空間心理諮商所

照片提供、

天下雜誌

收聽{聽書}

Castbox|https://reurl.cc/9Xgnqx

SoundOn|https://reurl.cc/3LdMzX

留言列表

留言列表