2022.02.21

《大腦不思議》

―做自己的大腦雕塑家

把握年輕多存腦本!

神經科醫師汪漢澄 X 彭瀞儀

「任何人只要願意,都可以成為他自己大腦的雕塑家。」—現代神經科學之父聖地亞哥.拉蒙-卡哈爾

平均餘命延長,不同器官的老化疾病層出不窮,最讓人憂心的莫過於退化性失智症中的「阿茲海默症」,以及好發於年長者的退化性神經疾病「巴金森氏症」……。世界衛生組織(WHO) 2017-2025 全球失智症行動計畫指出,2015 年失智症的照護成本大約是 8,180 億美元,相當於 1.1% 的全球國內生產毛額(GDP);預計到 2030 年時,照護成本將會暴增為 2 兆美元。

面對尚無明確治癒方式的老化病變,這幾年透過醫普,社會大眾漸漸有了「存骨本」、「存肌肉本」的概念;【蘭陽有約】今(21)日請到神經科醫師汪漢澄,導讀他 2022 年 12 月 20 日在方寸文創出版的新書《大腦不思議:圖說腦科學發展的神奇時刻》。臺灣大學醫學系副教授、新光醫院神經科主治醫師、兼任臺大醫院神經科主治醫師汪漢澄在《大腦不思議》一書,剖析上下五百年來腦科學的重大發展,為讀者細說人類演化史上的終極奧秘。但由於節目時間有限,因此今日的訪談重點只聚焦在近代關於腦科學令人振奮的幾項重大發現,以及腦病變的治療方式。而這令人振奮的重大發現,就從「大腦具有可塑性」,所以要趁年輕養成「存腦本」的好習慣說起吧。

把握年輕多存腦本!

汪漢澄強調,「我們常說人的年紀大了,在我們想像中就會退化,因為老了可能記憶力越差、定向力越差、能應付日常生活的本領就越少越不方便……,我們一般的認知就是這樣,也確實如此。我們發現一些事很有趣,第一個,哪些人退化得快?或是哪些人比較會退化?哪些人比較不會退化?到很老還是智能很棒,我們能不能事先知道誰比較會?誰比較不會?是可以的。發現說,如果一個人在他還健康的時候就是非常高智能,比如讀很多書,本來就是一個使用非常強悍的大腦時,這型人退化的機會,比一般不用大腦的人來得少,就算開始退化,他也來得慢一些。所以在健康的時候,你雕塑大腦本身就可以雕塑一個比較強壯的大腦,日後就是有它的一個 reserve 一個保留,你銀行的存款比較多,你有麻煩的時候,這「腦本」可以拿出來用。第二個,一旦有阿茲海默之類的腦退化發生之後,有誰比較會惡化得快?有誰會比較惡化得慢?同樣的,如果我們在這個人已經開始有阿茲海默的徵象的時候早期發現,當然除了一些藥物的治療幫助之外,如果我們開始給這個大腦做積極的訓練,包括給他一些智能的挑戰,學習新的東西,樂器、語文、增加他的社交活動,跟人家互動的時候,這群人比起就放棄了什麼都不去想不去動或者不去跟人家互動的這些人來比,他的進展是截然不同的。所以,塑造可以發生在正常人,也可以發生在已經得病之後,都是有的。(永遠不要放棄)沒有錯,大腦跟肌肉一樣,你去練就會長出來……我們大腦很妙,你越逼它,它越會變好;跟人一樣,你不逼它,它就「擺爛」。換句話說,……做慣了的事情沒有挑戰,大腦真正要應付的是挑戰。(就像肌肉)你要練健美,你要怎麼做?你要忍受疼痛,要破壞再重建,那很痛的,你沒有那個痛,它就不長肉;大腦沒有那個痛,它就不長腦。」

大腦具有可塑性

《大腦不思議》指出,腦科學家在幻肢現象研究發現,腦是具有「可塑性」的:

「人腦的細胞雖然不能復活增生,但卻有著靈活的『重組』與『地圖重繪』的特異功能,而一部分的腦細胞死亡之後,鄰居會來擔起它們原先的任務,這就是腦的『可塑性』。

美國神經科學家保羅.巴赫里塔的父親派卓(Pedro)本事大學教授,卻在1958年65歲那一年中風,造成嚴重的肢體癱瘓,只能依賴輪椅並且也講不出話。當時學界的主流認知是,大腦的一部分壞了就是壞了,像這種嚴重的腦中風,日後不可能有多大的進步。那時候也沒有如今的復健觀念與技術,因此像派卓那樣的病況,就算僥倖不死,此後也只能完全靠別人照顧,在安養機構度過餘生。

保羅與他正在讀醫學院的弟弟喬治(George)不願接受這樣的結果,兄弟兩人就把爸爸帶回家,開始給他「斯巴達式」的訓練,訓練的方式連鄰居都覺得太殘酷,看不過去。他們盡量不幫父親,而是逼迫他自己去做所有的事。像是爸爸需要某東西的時候,他們就會把它丟在地板上,說:『爸爸,去撿!』但就是這樣子,兩個「不孝子」就創造了奇蹟,三年後,派卓不但恢復了自我照顧的所有日常功能、說話的能力,還回到大學去教書,直到73歲攀登高山時心臟病發死亡。

負責解剖的病理醫師發現,派卓腦部的中風損傷程度非常嚴重,偏偏老先生死前整個日常表現都跟正常人一樣,因此病理醫師在驚奇之餘,還把這個案例寫成論文發表。」

汪漢澄指出,「派卓的例子就是典型的腦子壞、功能好,證明大腦的可塑性不只發生在幼年的發育期,而且是明顯持續到成年以後。」而且保羅.巴赫里塔為了證明大腦的可塑性,還發明了「感覺替換」研究證明:

「在充分的訓練之後,這些從來沒有看見過興的天天眼盲者,開始「看見」了。他們感受到空間裡的影像,而不只是皮膚上的刺激,他們可以分辨物體的位置、遠近、深淺,也能辨識臉孔、判斷物體的移動速度與方向,甚至用手打到在桌上滾動的球,並且完成一些裝配的工作。……我們是用大腦來看,而不是眼睛。」

其後,還有 1980 年代的「猴子壞手」實驗並衍生出來相當有效的復健療法「束縛誘發動作治療」;由於復健成效相當好,近年來還有不少腦神經科學家運用功能性磁振造影進行研究,發現「隨著病人壞手功能的進步,對側大腦皮質上掌管那隻手的『皮質代表區域』變大了。」汪漢澄說。

大腦分區功能解密

只是,在過去醫療科技不發達的時候,身體各器官的功能與大腦各部位的連結,又是如何被精準區分出來的?德國神經科醫師科比尼安.布洛德曼的「布洛德曼分區」,與懷爾德.潘菲爾德根據病人手術中的反應標記大腦不同區域的功能以及「皮質小人」之間有何不同?「皮質小人」對醫師臨床治療的作用為何?「海馬迴」與新的記憶、短期記憶之間的關聯性又是如何確認出來的?

【蘭陽有約】請聽《大腦不思議:圖說科學發展的神奇時刻》—做自己的大腦雕塑家 把握年輕多存腦本!_神經科醫師汪漢澄 X 彭瀞儀

聽書|來賓(簡介引用自《大腦不思議》)

○作者

汪漢澄

神經科醫師、臺灣大學醫學系副教授。臺灣大學醫學系畢業,曾任新光吳火獅紀念醫院神經科主任,現任新光醫院神經科主治醫師,兼任臺大醫院神經科主治醫師;亦為台灣動作障礙學會創始理事,曾任該學會理事長。

喜歡彈古典與佛朗明哥吉他,認為大自然的真相已然神祕迷人,任何故弄玄虛均屬可笑多餘,擅長用簡單的語言解說看似艱深的道理。寫作的理念是:讀書如同交朋友,需要投下時間與感情成本,所以一定要值得。書跟朋友一樣,「有益」或「有趣」二者得一就算值得,二者得兼可謂難得。期望自己寫出來的每一本書跟每一篇文章均屬難得。

在《聯合報》闢有「腦科先生說古今」專欄,所著《醫療不思議》入選2021 Openbook 好書獎、文化部第44次中小學生讀物選介。

○繪者簡介

宋明憲

神經科醫師。中山醫學大學醫學系畢業,新光吳火獅紀念醫院神經科訓練,現於新光醫院神經科服務。

從學生時期即對繪畫有濃厚的興趣,尤其是以純粹黑白呈現各色的素描,以及荒誕趣味的漫畫式插畫。大學期間曾多方探索其他各種興趣,包括網球、手語、爵士鼓、重量訓練等等,然多半淺嚐而止,幸有繪畫一技長伴此身。在汪漢澄醫師的賞識提攜下,欣喜能於饒富巧思的文字中穿插詼諧的手繪插畫,協助讀者看見神經科學這位美人的迷人小酒窩。

圖說、

赫布對神經元反覆刺激

長得像海馬的海馬迴

頻繁刺激神經可以改變突觸

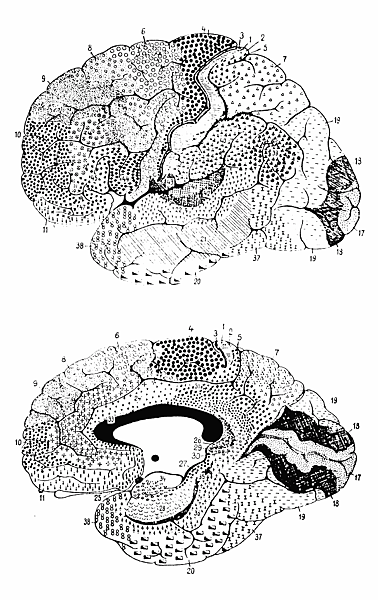

布洛德曼分區

潘菲爾德大腦區域功能

皮質小人1

皮質小人2

圖片&圖說提供、

方寸文創

汪漢澄

宋明憲

撰稿&製作、

彭瀞儀

收聽{聽書}

Podcast|https://reurl.cc/AdkA3e

飛碟聯播網線上即時聽

iOS系統|https://reurl.cc/Y98ZNX

Android系統|https://reurl.cc/Y98ZNX

留言列表

留言列表